ここ最近R4のアップデートパーツが頻繫に発売されています!

ということで久々にGPツーリングネタ

ボディはまん防で出かけなくなって塗装に凝ったものw

駆動系パーツでは1速ワンウェイホルダーが発売されました.

今までシムを入れないと2速ハウジングと干渉してガリガリになってしまうのが解決され

メンテ性と信頼性が向上しています.

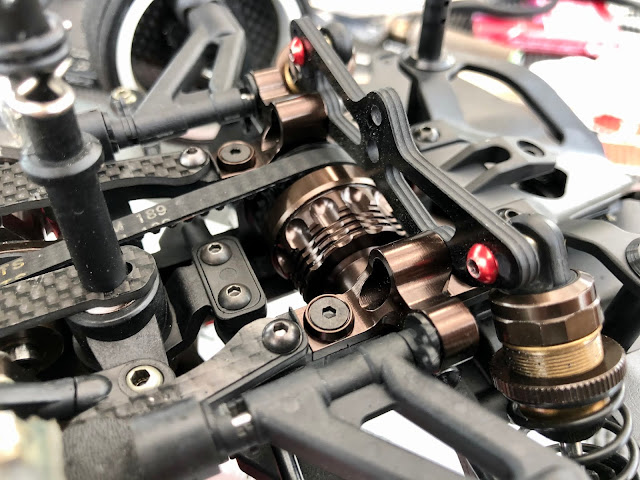

パフォーマンス面でのアップデートパーツはタイトルにもあるようにハードサスアームとサスボールが新たに発売されました.

スポンジタイヤのレートが高いスプリングを使うときにはサスアームのヨレ感がなくなりよく走りそうですがゴムタイヤではどうかな?と思い走らせてみることに.

サスアームをリフレッシュするので同時にサスボールも新しいものを組み込みます.

取説にはグリス塗布指示されています

自分はジョイントグリスを塗り指で薄く延ばして塗布しました.塗りすぎもねじ穴から出てくるのでよくないと思います.

さて今回のサスボールはねじのかかり始めがストレートで、ねじも細目ピッチになりました.

かかり始めのストレートはちゃんとまっすぐ入るけど、ガタガタにはならない絶妙な径の設定になっています.

レンチの頭をしっかり押さえながら回すと簡単にまっすぐ組み立てられます.

今までのものは注意して組み立てても斜めになったりしたのでかなり良い改良点ですね!

組み立ての注意点としてはレンチはボールポイントは使わないほうがよさそうです.

従来の鉄製なら気にせず回せますが、こちらはアルミ系の材料になるので硬度は低くなります.

また調整はハードサスアームと組み合わせる場合はボールポイントではなく普通の2.5mmレンチのほうがよさそうです.(HUDYの2.5mmボールポイントを使ってますが調整時にナメかけました…)

ノーマルサスとの組み合わせであればボールポイントでも回せますがここも普通の2.5mmで調整する癖をつけておいたほうが良いかも

サスボールを交換するとサスアームは新調する必要があるか?というところですがもちろん変えるに越したことはないと思います.

ただ試しに旧型のピッチの粗いサスアームに新型のサスボールをねじ込んでみましたが一応掛かり感はありました.

サスアームを折ってしまって現地で替えのサスアームが使用済みのものしかない!という緊急の状態であれば使えるレベルだと思います.

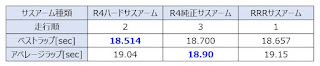

テストしたサスアームはこの3つ

(左)ハードサスアーム (中)R4純正サスアーム (右)RRR用サスアーム

ゴムタイヤにはRRR用のサスアームを使う方も多くいると思いますがどれだけ変わるかというのを確認してみます.

触ったり捩じったりした感触は

RRR <<<R4純正 <<R4ハードサスアーム

という感じ.RRRのサスはしばらく使うと捩じれててダンパーのプリロードが左右で全然違う!なんてことも起こりますからね

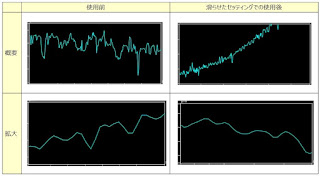

実際に走らせた結果が下の表

RRRのサスは新品タイヤの1タンク目ということもありベストラップはかなり出ていますが終盤のタイムはかなり落ち込みベストとアベレージの差が出ています.

フィーリングとしてはアンダーステアが強く、立ち上がりも蹴り感がなくて握れないフィーリングでした.

テストしたタイヤがKCスリックソフトで1タンク目が良くグリップするタイヤでそれ以降同じタイヤで比較しているのでR4純正サスのほうがポテンシャルありそうです

R4純正アームを基準として考えると優秀でベストもそこそこ速く、アベレージとの差もあまりありません

フィーリングも”よく走るなあ~”という感じでそこそこ曲がって、粘るように立ち上がるのでよく握れます

R4ハードサスアームは1発ベストが出ているもののアベレージは純正サスより遅くなってしまいました.

フィーリングとしては軽く蹴りだしてくれる感じですごく前に出ます.純正サスとの違いがよく分かったのが立ち上がり加速でした.

ただターンインで少しピーキーで純正サスに比べて唐突なオーバーステア気味になりました.

なので1周まとまれば速いけど落差があるみたいなタイムとなっています.

テストはBRCサーキットで風が風速10メートル近くで、走行人数も4名程度と路面状態はかなり悪い状態でした

路面が悪いとサスアームも柔らかい方がいい?と思いがちですが

自分の考えとしてはサスアームはなるべく剛性が高い方がいいと思っています.

サスアームの”しなり”を使ってセッティングするのであればダンパーやスプリングを柔らかくする方が定量的でいいという考えです.

どうしてもサスアームの固さを変えるフィーリングが欲しい!というシチュエーションも起こるとは思いますが,そこは状況に応じて対応すればいいかなと思います.

ということで1発の速さのあるハードサスアームをいろいろいじってみます.

ノーマルサスよりもダンパー取付位置を1穴寝かせて、ロアアームのダンパー取付ピポットに1mmのスペーサを入れました.

これでピーキーな動きはだいぶ改善され動きを掴みやすくなり18.6秒ペースで周回できるようになりました.

多分ダンパーオイルを現状の#650から#550~600にすると更にちょうどよくなりそうですが,風が強すぎてオイル交換をする気力が起こりませんでした。。。

よく走るようになり動きを見ているとBRCのコース外周は結構ギャップがあるが、ギャップを通っても乱れない動きになりました.

ちゃんとサスアームが動いてダンパーが働いているということですかね

サスボールも簡単にスルスルに組めるコーティングになったのでそれも効いているのだと思います.

サスアームテストが終わってからは最近電動ばっかりやっている手にGPカーのコーナリングフィーリングが合わずひたすらフロントスプリングをいじってました.こっちのほうが沼でしたね.

そういえばプラグヒーターを変えました.

長さもいい感じ

今まで右側の京商製のプラグヒーターを使ってましたが,頂点のメーターのところが壊れて通電しなくなったり、可動部が汚れてエンジンの掛かりが悪くなったりしてこのヒーターは3代目でした.

左側のヒーターは

AMRから最近発売されたプラグヒーターです.

寒い中何度もエンジン始動をしていましたが掛かりはかなりいいと思います!

可動部品が少ないので汚れが溜まらず,しっかり通電できるからかな?

またプラグの状態を示すLEDがチェックランプとしてあるのでプラグが切れている状態でスターターを回してしまうなんてことを防げます.

充電も受信機コネクタと同じものが使えるので充電用の機器を持ち歩かなくていいのもいいですね

ちょっと長さが短いのでGT3には厳しいかもしれないのでしばらくヒーター2台持ちになりそうですが