久しぶりのラリーイベントということでKOグランプリ@スカイホビーに参加してきました!

総エントリー数は100名越えとスカイホビーの自力の大きさを実感するイベントです.

レースの雰囲気も初心者や子供のエントリーも多く,久しぶりにマッタリレースを楽しめました.

自分はまだマッタリレースを真に楽しめるほどラジコン歴が長くないけど

後々子供ができたりするとこういう雰囲気のレースがあるということはとても重要だと思いました.

さて自分のエントリーはラリークラス

エントリー数は30名だったようです

朝の写真 ピットマットがすでに茶色いです.

マシンは以前の記事にも出したオプティマ改

朝のエントリー前は練習走行時間だったのでセッティングを進めていきます.

本当は前日に練習に来たかったけどBRCレースの準備等もあり難しい状況だったので

とにかくギア比を合わせたかったので優先的に進めてました

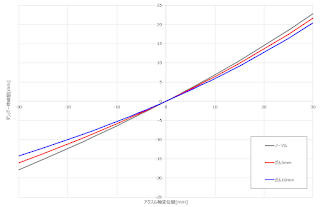

コースインは29Tのピニオンで最終減速比は6.67

モータは540でトルクも細いので温度を見ながらピニオンをハイギア方向に振っていくことに この時温度は19℃でした笑

思い切って35T/ファイナル5.52までハイギア化するもモータ温度27℃

モータマウントぎりぎりの39T/ファイナル4.95になりました.これでもモータ温度は50℃ほどだけどこれ以上はモータが後ろに行き過ぎてバランスが崩れるフィーリングになってきたので

オプティマはスパーギアの選択肢がないのでモータ位置がピニオンが大きくにあるにつれてどんどん変わってしまうという弱点が…

トルクが細くなったけどここに関しては心配してませんでした.

スカイホビーの路面は表面に砂が乗ったような基本岩みたいな路面

レースが進行していく中で表面の砂が無くなって岩が出てきて路面が落ちるだろうと予測

そこでトルクが無くても勝負出来て,トップスピードに重点を置くギア比としました.

心配としては車体のセットアップが全然できてなくて全く握れないマシンになってたこと

モータの温度はあまりあてにならないのでローギア化するのも視野に

車体の挙動としてはとにかくグリップ感が薄い

リアが全く出る気配がなくて超アンダーステア

オーバーステアでケツを振り回して制御できない分はジャイロで何とかしようと思ってたけどそれ以前の問題でした.

ストレートも跳ねまくって地に足がついてなくて前に出ない感じ

先ずはダンパーオイルっぽいと思い周りの人に聞くと#150~#300ぐらいが入ってる模様

自分のは#650です.

ダンパーオイルは#200番に交換

ついでにリバウンド確保のためにスペーサも全外し

予選結果

全然見慣れないですがスカホのレースはカウンターとストップウォッチの手計測

予選順位は4位ですが,上2台は約1周捲られててストップウォッチの誤差とかじゃないですね泣

ランチタイムの間が練習走行だったので必死で走ります.

ラインどりとしては転ばないラインどりを

セッティングはリバウンド量をとにかく多く取ることが重要みたい

ということで車高を下げてリバウンドストロークを増やします.

最低地上高は20mmほどあればいいみたいで今まで30mmの車高から10mmをリバウンド側へ回します.

こうすることで直線スピードのアップと安定性が確保できました.

さらにレースはスタンディングスタートということでKOプロポにしかない機能を使います.

オートスタート機能を使いました

折角KOグランプリなのでプロポの機能を使い倒さないといけないですね

ロケットスタートができるみたい

実車でいうローンチコントロールみたいなものですね

スターティンググリッドの路面状況から最適なスタート条件を作る…今は禁止されてるけど昔のF1みたいでいいですね

自分もスターティンググリッドで何度もスタート練習する怪しい人になってました.

結果的にはスタート直後の蹴り出しは65%で動き出したらすぐキャンセルして100%で加速するのが最も速いという結果に

smartloggerで分析すると一発ですが,さすがにこのマシンには積んでない…

いろいろやって決勝を迎えます.

4番グリッドスタートでしたがオートスタートのお陰で抜群のスタート…でしたが

3位の選手のブロックが上手く攻略できず…

でも蹴り出しはかなり最高なので悪路のレースには今後も使えそうです

そのあとは予想通り決勝の路面は落ちていて自分の路面が来ていました!

トップスピードを合わせたハイギア化,リバウンド長を長くとったサスによりトップスピードはかなり有利になり3位の選手を直線でパス

上2選手とも予選の時ほどの大差はなく何とかついていける状況

秘密兵器2つ目はジャイロ付き受信機

KR212FHG

ランチタイムの練習走行ではとにかくジャイロのゲインでどれだけステアリング特性が変わるのかを見極めてました.

結果的には走行中にゲイン調整をするということで落ち着きました.

普段からブレーキを割り当ててるキーにジャイロを割り当てることで走行中もストレートなら操作可

今回はゲイン5~35の間を行ったり来たりしてたけど

間の20ぐらいでバイブが動くみたいなプログラムができたらいいのにな~

用途がピンポイント過ぎる気がするが

ということで一度は2位に立ち,1位に挑もうとするもののギャップに足を取られ転倒

転倒をリカバーするために飛ばしてまた転倒…ということで3位フィニッシュとなりました.

とりあえず次は雪上でラリーカーを動かすと思うのでそこまでに

良く動く足回りとは何ぞというところの解を出したいと思います.