また昼休み解析シリーズです.

この前は磁気解析でしたが今回は構造解析です.

単体部品はその昔ダンパーステーの静解析をFUSION360でやっていました.ソルバーはNastranと本格的ながらなんせプリポストがなかなか使いづらい

ということでCATIA V5CAEで解析をしてみます.業務スキル向上のためアッセンブリ解析をマスターすべく自己啓発でラジコンのアッセンブリを解析してみました

先ずは簡単な解析から始めてみます.部品の登場人物は全部で6個のみ

それぞれの部品は仮想のボルトで締結されるメッシュとしました.それぞれのボルトはM3で30cNmで締結される軸力で設定しました.ボルトのバネ定数も設定できるみたいでアルミやチタンのヤング率を入れると解析できそうですが,今回はシャシーの形状を変えて傾向をみたいのでとりあえずパスしデフォルトの値に設定.

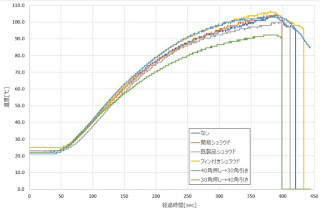

ちなみにラジコンマガジンの9月号もシャシーフレックスが話題だったので久々に購入話はCAEに戻りシャシーのリア回りを拘束し、ロール軸付近に回転モーメントの荷重を掛けて解析を実施しました.

で解析結果が上の図です.アッパーデッキが50MPa程度、ロアデッキは1~8MPaの分布です.

最大主応力はかなり高くなってしまっていますが捻じれる傾向は再現できていそう

そこで同条件で別案形状も解析を流してみます.

最近TF使いのなかで流行っているアッパーデッキをカットし赤丸のステアリングポスト付近をボルトで止めるというもの

このボルトはキッチリ締結しないので仮想ボルトとしては再現できず,部品としてモデル化しました.クリアランスを0.1mm開けた想定で解析を実施.

結果としてはアッパーデッキの応力コンターが変化しました.

アッパーデッキの前側とボルト部分は応力が高くなっているものの,その後ろからは標準状態よりも応力は低くなっています.ボルト部分で捻じれる際の応力を吸収することで剛性が高くなり,後ろ側はフリーに近い状態になっていることが分かります.

このアッパーデッキで実走した際によく曲がるがリアは安定して走るようになったのでこのコンターのパターンではよく走るというバックデータも得られました.

今後のことを考えて部品を追加してさらに解析できるように準備しておきます.

題材としては最近やっているロアバルク下面を1mm削り,代わりに1mmシムを挟んで締結するものとしました.

この仕様は先週のRTCでも実施していてグリップ感が増して走ってよく走るフィーリングでした.

モデルとしてはこんな感じでロアバルクの下にシムを入れたとしてバルクの形を変えました.

更にアッパーバルクやダンパーステーも部品を追加.もうこれ以上の部品追加は拘束を設定する工数や解析時間的にももう現実的じゃないです.

ダンパーステーまで再現したので回転モーメントの荷重印加ではなくダンパーステーの穴に直接荷重を掛けて解析します.

適当な絵ですがブレーキングを引きずりつつ左コーナーにターンインする際の各タイヤへの荷重移動のイメージです.このタイミングがターンイン時に大きくシャーシが捻じれてそうな妄想です.荷重移動量も妄想ですが恐らくこんな感じじゃないかなとさてノーマルとシム挟み想定を比較してみます

濃い青がノーマル、カラフルなコンターがシム挟み想定です.その2つを同じ座標系に重ねています.

ほとんど捻じれ量は同じですが,ロアバルク取り付け点を起点にやや捻じれ方が変わり

シム挟み想定のほうが変位量が0.08mm多いという結果となりました.

捻じれ量の絶対値はコリレーションを取ってないのであまり信用ならないですが

傾向は同じはず

ネジの材質でハンドリングが変化するほどなので、バルクの取り付け点剛性、そもそものバルク剛性の差は見逃せないのかなと思います.

今のところは成り行きで解析ケースを流していますが

”こうすれば良さそうと仮説立て”→”解析してみる”→”想像と比較”→”試作してみる”or”仮説立てに戻る”→”走って評価”

とこのループを個人レベルでも回せるとラジコンはもっと面白くなりそうです